|

||

|

虽算不上古建筑,但它彰显了中苏友好同志加兄弟这一时期的历史文化,往后这座悠久的院落,后辈们只能从图片和书本里寻觅它的过去……

大院百年

“明慧园”-“石家园子”-“反修园”-“明园”。二百年来,这都是在不同的历史时期,这个大院使用过的不同名称。

要了解明园,得沿着历史的足迹追溯到乾隆王朝。1795年,皇亲国戚明亮在黑龙江任上贪墨事发,被朝庭革职。心存愧疚的明亮两次来乌鲁木齐“负罪自放”。7年后任乌鲁木齐都统。在乌期间,明亮看中了明园这块风水宝地。

那时的明园,是西河坝洪水千百年来冲刷出的一块淤积地。大自然的造化,使这片地肥水美的地方长出一望无际天然次生林木,风景秀丽。明亮在此修建起亭台楼阁,广植花木,做为别墅取名“明慧园”。

时光流逝,屯田戌边的老满城驻军来到这里,在明亮的帮助下兴建起桃园苹果林和一些建筑物,开垦荒地种植瓜果蔬菜。

民国时期,说不清是有一家姓石的菜农在经营瓜果蔬菜呢?还是十家人住在这管理桃园,老百姓习惯把这一带称为“石家园子”。

盛世才治新时期,其老丈人邱宗浚依仗权势霸占了“石家园子”,在园内进行浩大整修后改名“明园”。1944年盛督办的宝座轰然倒塌,邱宗浚仓皇而逃。临行前对明园建筑大肆破坏,一个秀丽的花园被糟践得面目全非。

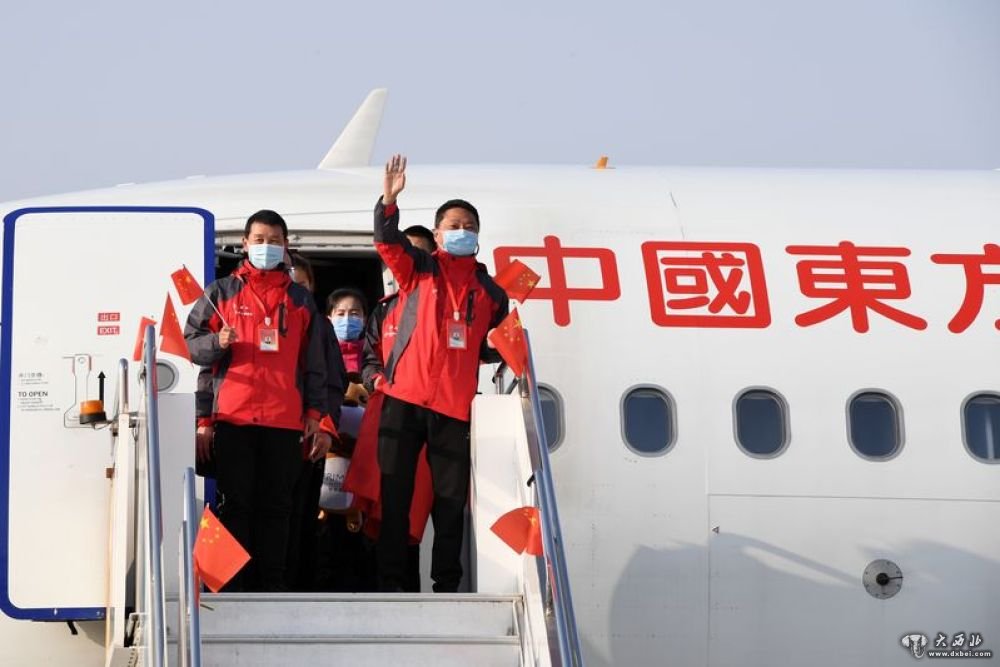

共和国成立后,明园划归中苏合办石油公司,在原先的故址上盖起一幢幢俄式楼房。院里院外前苏联专家科技人员来来往往。

政治风云变幻,中苏关系恶化,明园在政治大气候影响下改名为“反修园。”直到1980年恢复原名。

上世纪70年代末,明园职工住房紧张,开始陆续盖起住宅楼,随后招待所客运站大楼相继建成,直至目前峻工的高层公寓,以及石油医院、新时代大酒店……今日明园旧貌变新颜,处处折射出一派现代化气息。

明园旧事

光阴似箭。转眼半个世纪随风而去。当年和前苏联专家工作过的老一辈石油人念叨起那段风雨岁月,颇为感怀。张师傅上世纪八九十年代和笔者同在明园运输站工作,他讲述的趣闻轶事,至今记忆犹新。

张师傅参加工作时恰好赶上中苏友谊黄金期,劳资科安排给他的工作是给苏联专家宿舍送开水。

上世纪50年代,石油机关设在明园办公大楼,院里院外住着许多专家和科技人员,张师傅的任务是每天吆喝着一匹马拉的水罐车挨家挨户地送水。这项工作看起稀松平常,干起来却很麻烦。

首先是时间紧迫,必须在专家起床后上班前把开水送到宿舍楼前,等老外提着暖壶来打水。夏天好对付,冬天天麻亮时,张师傅就得驾着车去锅炉房,给外部经过保温处理的水罐注满开水后,驾车奔波在几个楼门前。周而复始,年年月月重复着这单调乏味的工作。

日久天长,张师傅和他的“客户”混熟了。这些老外平易近人,不管是老专家,还是刚从大学毕业的年青人,没有一点架子。

张师傅没有文化,但和这些老外朝夕相处中学会了不少俄语单词,最早学会的单词是“哈拉舒(好)”和“司巴塞巴(谢谢)”,原因是每当这些面带微笑给暖壶灌满水后的老外,翻来覆去总叨叨着这两个词。听多了也就学会了。 (责任编辑:鑫报)

|

|

|

|

|

|

|

|

|