兴教寺位于华严寺南,距西安城20公里,664年专门为迁葬玄奘而建,是唐朝樊川八大寺院之一。唐末,兴教寺因战乱被烧毁,惟一幸存下来的是玄奘和他两位弟子的舍利塔。大雄宝殿、藏经楼等建筑则为民国时期重建。

著名高僧玄奘法师圆寂后,葬于白鹿塬;唐高宗二年(公元669年)又改葬为樊川风栖塬,并修建了五层灵塔,次年因塔建寺,唐肃宗题:“兴教”二字,从此取名兴教寺。兴教寺坐北朝南,门内钟鼓两楼夹道对峙,气象庄严,远眺终南山,峰峦叠嶂,景色秀丽,是佛教人士游览和瞻仰玄奘遗迹的胜地。寺内藏有明代铜佛像、缅甸玉佛像各一尊,还有历代经卷数千册。周总理曾陪同印度总理尼赫鲁来此瞻仰玄奘墓塔。

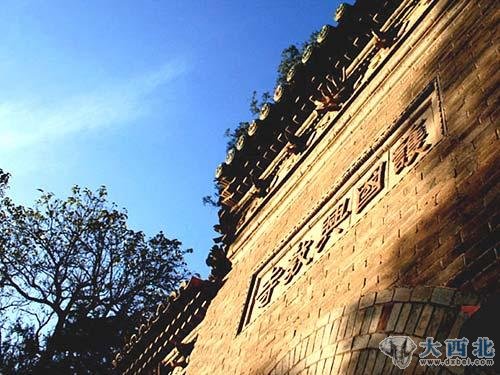

唐麟德元年(公元664年),玄奘法师病逝后,最初葬于浐河东白鹿塬,唐总章二年(公元669年)迁葬于此,并筑塔建寺。因唐肃宗李亨为玄奘舍利塔题额“兴教”,所以称为兴教寺。清同治年间,兴教寺原唐代寺院毁于战乱,仅存三座灵塔;近代重修,仍保存了原来“殿宇法制,精密庄严”的风格,使得兴教寺依塬俯川,青瓦红墙,掩映在一片苍翠松柏林中,环境十分幽美。

现寺院分为正院和东西两座跨院。正院山门正书“护国兴教寺”门额,左右护壁分别题写“法相”、“庄严”四个大字,两侧分立钟、鼓楼,里面供奉着元代铸造的释迦牟尼镀金坐像,高约3米,重1.36吨。大殿后院是为纪念玄奘法师而建的讲经堂,殿壁镶有金刚经刻石。最后一层为卧佛殿,卧佛长9米,香樟木雕刻。

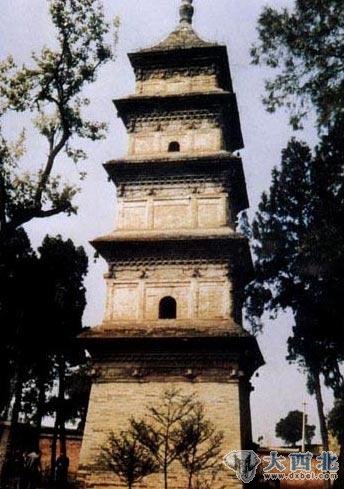

西跨院又称慈恩塔院,是玄奘及弟子遗骨安葬的答复。在一片翠柏桃林中,矗立着三座砖砌舍利塔,中间最高的一座便是玄奘法师的舍利灵塔。塔高5层24米,底层有拱形卷门,龛内供有玄奘法师的彩色塑像。塔北侧嵌有唐开成四年(公元839年)是石刻《唐三藏大遍觉法师塔铭并序》,记载了玄奘的生平事迹。

在玄奘舍利灵塔两侧,分别是玄奘嫡传大弟子窥基法师与圆测法师的舍利塔。窥基是唐朝开国元勋尉迟敬德的侄子,17岁随玄奘出家,一生从事著述,阐发唯识宗精义,被后世崇为“百部疏主”。窥基灵塔建于唐高宗永淳元年(公元682年)。圆测法师则是新罗(今朝鲜)王孙,幼年出家,来到中国后从学玄奘门下,玄奘逝世后被派往宫廷助译,696年逝世。他是舍利塔是北宋政和五年(公元1115年)由终南山下丰德寺迁葬兴教寺后才修建的。

三塔北面还没有慈恩殿,陈列着玄奘和两位弟子的石刻影像,以及宋代所绘的《玄奘负笈图》摹本,而原来玄奘日本东京博物馆收藏,此外还有《玄奘行程图》和《玄奘传记条幅》等。

东跨院又称藏经院,建有两层五间藏经楼,珍藏有明清刻本印的梵佛经,包括有《藏经》《续藏经》《大藏经》等千多册古代经书,皆为国宝。其中,尤以玄奘从系天取回的贝叶经被视为稀世珍品。另外,还有缅甸赠送的白玉弥勒佛像。东院还有日本友人栽植的樱花。

(责任编辑:鑫报)