新华社北京8月29日电(记者张泉、李国利)记者从29日在北京和上海同时举行的载人航天工程空间应用暨空间站高等植物培养实验阶段性进展情况介绍会上获悉,中国空间站问天实验舱内的拟南芥和水稻种子萌发已成功启动,目前生长状态良好,后续将开展拟南芥和水稻在太空“从种子到种子”全生命周期实验。

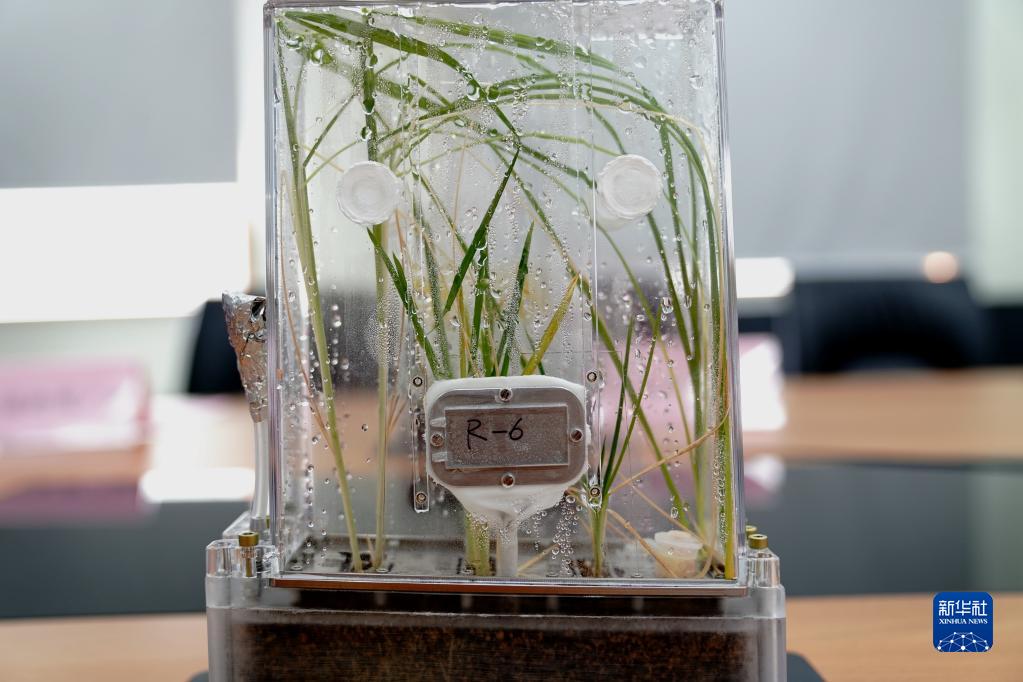

8月29日在中国科学院分子植物科学卓越创新中心拍摄的“太空同款”水稻培养单元。新华社记者张建松摄

2022年7月,问天实验舱成功发射并与天和核心舱交会对接,7月28日,载有实验样品拟南芥种子和水稻种子的实验单元,由航天员安装至问天实验舱的生命生态通用实验模块中,通过地面程序注入指令于7月29日启动实验。

这是“太空同款”拟南芥培养单元中拟南芥开的花(8月29日摄)。新华社记者张建松摄

目前拟南芥幼苗已长出多片叶子,高秆水稻幼苗已长至30厘米左右高,矮秆水稻也长至5至6厘米高。“此前,我国已成功完成过拟南芥在太空‘从种子到种子’全生命周期实验,希望通过本次研究,在国际上首次完成空间微重力条件下水稻‘从种子到种子’全生命周期的培养实验,并获得水稻培养的关键环境参数,为利用水稻进行空间粮食生产提供理论指导。”中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员郑慧琼说。

郑慧琼说,由于种植空间和能源供给都十分稀缺,太空种植的农作物必须具备高产优质、高生产效率和低能源消耗的特性。

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心实验室,郑慧琼研究员(右二)和研究团队成员观察地面对照水稻实验单元里的水稻生长情况。新华社记者张建松摄

据介绍,在过去60余年中,科学家对于在空间种植和栽培植物进行了大量研究,当前研究重点逐渐由对植物幼苗阶段的研究扩展至种子生产研究,但目前只有油菜、小麦、豌豆等少数几种作物在空间完成了“从种子到种子”的实验。

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心实验室,郑慧琼研究员(左)和学生观察实验结果。新华社记者张建松摄

“开花是植物发育的关键环节。在空间条件下,植物开花时间延迟、开花数目少、种子结实率低和种子质量下降等问题仍然没有克服。”郑慧琼说,本次实验将探索利用空间环境因素控制植物的开花,实现在较小封闭空间中令植物生产效率最大化的可能途径,为进一步创制适应空间环境的作物和开发利用空间微重力环境资源提供理论依据。

8月29日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心郑慧琼研究员介绍中国空间站问天实验舱植物生长实验。新华社记者张建松摄

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心模拟微重力实验室,郑慧琼研究员观察植物生长实验情况。新华社记者张建松摄

8月29日在中国科学院分子植物科学卓越创新中心拍摄的“太空同款”拟南芥培养单元。新华社记者张建松摄

这是“太空同款”水稻培养单元中水稻生长的稻穗。新华社记者张建松摄

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心实验室,郑慧琼研究员(中)指导学生做实验。新华社记者张建松摄

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心实验室,郑慧琼研究员(左)和学生交流实验结果。新华社记者张建松摄

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心实验室,郑慧琼研究员观察地面对照水稻实验情况。新华社记者张建松摄

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心模拟微重力实验室,郑慧琼研究员观察拟南芥幼苗生长情况。新华社记者张建松摄

8月29日,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心实验室,郑慧琼研究员观察实验结果。新华社记者张建松摄

(责任编辑:张云文)